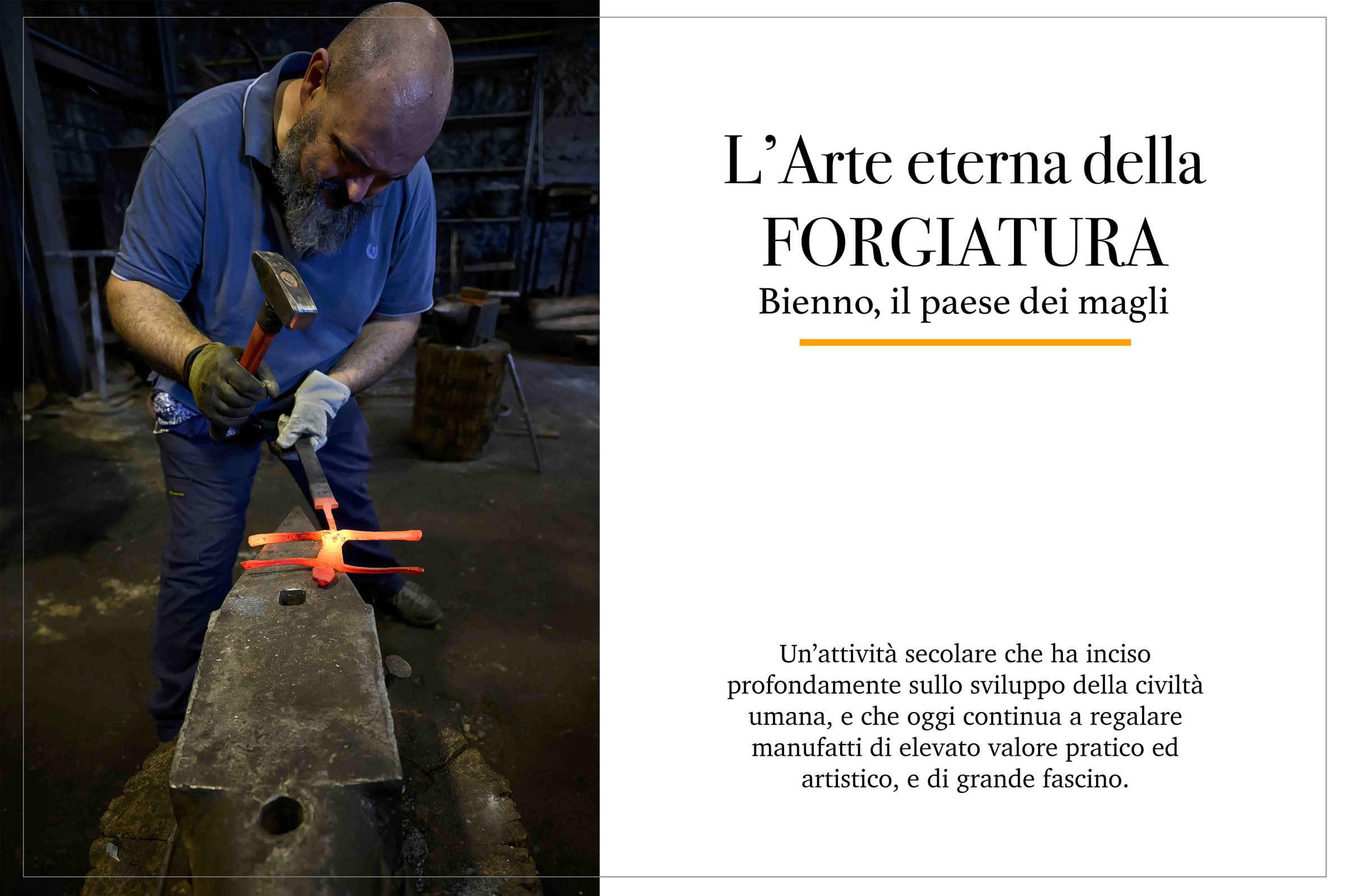

La forgiatura tradizionale è un mestiere antico, un'arte che trasforma un semplice pezzo di metallo in un oggetto funzionale o un'opera d'arte. Non si tratta solo di tecnica, ma di una profonda comprensione dei materiali e di una maestria che si tramanda da secoli, con radici che affondano nell'Età del Ferro.

Al centro di questa pratica c'è la forgia, un focolare alimentato a carbone (o, più di recente, a gas o propano) dove il metallo viene riscaldato fino a raggiungere la sua "temperatura di forgiatura", un calore che lo rende malleabile. Il fabbro non fonde il metallo, ma lo riscalda al punto giusto per poterlo modellare. Questo è il momento critico, perché un calore eccessivo può danneggiare il materiale, mentre uno insufficiente non permette di lavorarlo. Il metallo incandescente, di un colore arancione brillante, è pronto per essere forgiato.

Una volta raggiunto il calore ideale, il pezzo viene estratto dalla forgia e posizionato sull'incudine. Qui inizia la vera e propria danza del fabbro. Con il martello, il fabbro colpisce il metallo con forza e precisione. Ogni colpo non è casuale; è calcolato per allungare, appiattire, piegare o attorcigliare il materiale. Il suono ritmico del martello che batte sull'incudine è la colonna sonora di questo mestiere, un ritmo che riflette la maestria del lavoratore.

La forgiatura tradizionale è un processo di modellazione e ricottura. Man mano che il metallo viene lavorato, si raffredda e si indurisce. Per poter continuare a modellarlo, il fabbro deve rimetterlo nella forgia per riportarlo alla temperatura ideale. Questo ciclo di riscaldamento e martellamento si ripete finché l'oggetto non prende la forma desiderata, che sia una spada, un attrezzo agricolo, un cancello decorativo o un gioiello.

Ogni oggetto forgiato a mano porta con sé un'anima, un'impronta unica data dall'esperienza e dalla mano del fabbro. A differenza della produzione industriale, dove ogni pezzo è identico, l'arte della forgiatura celebra l'imperfezione e l'unicità, trasformando il duro e freddo metallo in qualcosa di bello, utile e, soprattutto, vivo. È un mestiere che unisce forza bruta e delicatezza, una testimonianza del profondo legame tra l'uomo e i materiali che ha saputo domare nel corso della storia.

Le fucine di un tempo erano dei luoghi davvero affascinanti e il processo di forgiatura del ferro era un'arte che richiedeva grande maestria.

Il suono cadenzato del martello sull'incudine, il calore e il fumo, l'odore acre del carbone e la figura del fabbro illuminata dal fuoco: erano tutti elementi che rendevano, e rendono, la fucina un luogo magico e pieno di vita.

Bienno, un antico paese della Val Camonica, è stato per secoli un importante centro della forgiatura per almeno due importanti motivi: la presenza di numerose miniere di ferro nell’area e l’abbondante quantità di acqua, sempre disponibile.

Tante le fucine attive in paese che hanno permesso alla popolazione di prosperare, seppur a scapito di un’attività che richiedeva grande fatica e sacrificio.

Oggi non è più così. Le ultime fucine tradizionali, quelle legate alle modalità produttive vecchie di secoli, hanno chiuso degli atti ottanta del novecento, lasciando aperto il campo ad insediamenti industriali che operano con tecnologie all’avanguardia.

Ciò che è rimasto a Bienno, oltre alla memoria di quello che è stato il duro lavoro della forgiatura manuale ed ai rimandi, costituiti da vecchi attrezzi appesi permanentemente a modo di monumento o moderna opera d’arte distribuiti qua e là nel medievale centro storico, è la presenza di una Fucina-museo, luogo edificato nel seicento e, sostanzialmente, rimasto immutato nel tempo, salvato dall’abbandono, sorte capitata a tutte le altre fucine, e l’attività sia didattica che amatoriale, portata avanti da un gruppo di irriducibili appassionati. Le due cose permettono al visitatore interessato ed attento di vivere in diretta l’atmosfera delle antiche fucine, esperienza davvero impareggiabile che Bienno e pochi altri luoghi in Italia riescono ancora a regalare, viva testimonianza di un mondo che più non esiste.

La Fucina Fabre, presente nell’abitato di Bienno, viene mantenuta attiva dall’omonima associazione con il compito di tramandare il sapere e permettere agli iscritti di realizzare le proprie opere in piena libertà.

Alcuni degli attrezzi ed elementi vari d’ausilio di cui è tipicamente dotata la fucina tradizionale.

Spesso le pinze e le tenaglie utilizzate dal fabbro sono grandi, per così permettere una buona presa dei grossi pezzi di ferro in lavorazione e per porsi a distanza di sicurezza sia dal forno che dal maglio mentre si opera.

Uno dei forni presenti in fucina. E’, di fatto, più efficiente di una classica forgia.

Seppure l’introduzione del maglio (qui di tipo pneumatico) ha permesso di alleggerire il lavoro, la fatica è sempre elevata.

I fabbri all’opera in fucina possono dividersi il compito di occuparsi ciascuno dei pezzi che, adeguatamente assemblati, daranno vita ad un oggetto, che può essere destinato alle utilità nelle attività lavorative (attrezzi vari) o nascere come opera artistica. Oppure, produrre indipendentemente dagli altri fabbri realizzazioni varie.

Anche la collaborazione in fucina è preziosa.

Alcuni momenti della lavorazione del ferro possono apparire in forma spettacolare.

Alessandro.

Andrea.

Alessandro.

Paolo.

Carlo.

Soddisfazione ed orgoglio per la fine della realizzazione di un’opera d’arte.