1/73

Il Muro di Berlino

ieri divideva, oggi unisce

Il 13 agosto del 1961 inizia la costruzione del

Muro di Berlino, diventando rapidamente il

simbolo della Guerra Fredda e delle divisioni

in genere.

Il 9 novembre 1989 il suo abbattimento, vento

di speranza per un mondo più giusto.

Gli anni successivi, però, hanno spesso

disatteso quella meravigliosa euforia di libertà

e di pace.

2/73

Una pianta della città al tempo del Muro. Se

ne trovano diverse nelle varie strutture o

spazi museali che del muro si occupano.

3/73

Non è certo compito mio raccontare la storia del Muro di Berlino.

A Berlino ci sono andato per il Muro nel 2011, in agosto, per le manifestazioni che ricordavano i

cinquant'anni dalla sua costruzione.

Il Muro è stato qualcosa di particolare non solo per "le Germanie" di ieri; ha influito sulla politica,

sull'economia e, in fondo, sulla vita di tutti i giorni dell'intero pianeta per quasi un trentennio.

Una volta arrivato a Berlino iniziai a muovermi alla ricerca di ciò che di questa enorme recinzione

esisteva ancora. Le informazioni che avevo segnalavano che non molto era rimasto da quando, nel

novembre del 1989, ne era iniziata la demolizione in seguito alla sua "caduta". Ciò che era

sopravissuto nelle zone centrali della città era stato convertito in una specie di monumento, o era

diventato il destinatario di una serie di interventi pittorici, tendenzialmente legati a temi politici o

sociali. Altri pezzi, ormai decadenti, si confondevano con le nuove costruzioni o con le erbacce in

qualche angolo dimenticato.

Comunque, i miei punti di riferimento principali erano chiari: la famosa Porta di Brandeburgo, e la

cosiddetta "East Side Gallery"; poi tutto il resto. La prima perché sfondo privilegiato di manifestazioni

e prove di forza fra le nazioni occupanti la città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e di

proteste di dissenso a vario titolo da parte della popolazione berlinese. La seconda, in Muhlenstraße,

perché consiste nel tratto più lungo rimasto del muro in città, ed è anche quello più vistoso perché

interamente ricoperto da pitture, graffiti o similari, spesso di grande impatto e valore comunicativo.

La monumentale e storica porta di Brandeburgo accoglie chiunque con quell'aria decisamente seria,

seppur i restauri del dopoguerra l'hanno ingentilita un po' donandole un colore meno cupo. Sarà,

forse, per tutte le volte che la si è vista in televisione nei documentari dedicati ai periodi storici del

dominio nazista della Germania e della Seconda Guerra Mondiale, ma non si riesce poi molto a

nutrire pensieri sereni al suo cospetto. Attorno poi, molte le memorie relative a tempi o fatti non felici.

Dalla vasta area monumentale dedicata all'olocausto ebraico voluto da Hitler e dai suoi gerarchi, alle

croci che ricordano le vittime degli anni sessanta, settanta e ottanta del Novecento, persone uccise

nel tentativo di superare il muro o decedute sempre a causa di questo. E poi, artisti di strada in

uniforme dell'esercito della DDR (la vecchia Repubblica Democratica Tedesca) che si presentano

come personaggi redivivi dell'epoca del muro, o come finte statue che, sempre in uniforme militare,

inaspettatamente si animano quando qualcuno si avvicina loro. Non sai se rimanerne divertito o se

farti prendere da po' di angoscia per ciò che deve essere stato a Berlino il periodo clou della Guerra

Fredda, visto come sono verosimili nella loro interpretazione e nella fedeltà dei costumi indossati

questi bravi artisti. Poi, un loro sorriso stempera tutto, e con piacere l'evocazione e la suggestione di

quegli anni duri si dissolvono.

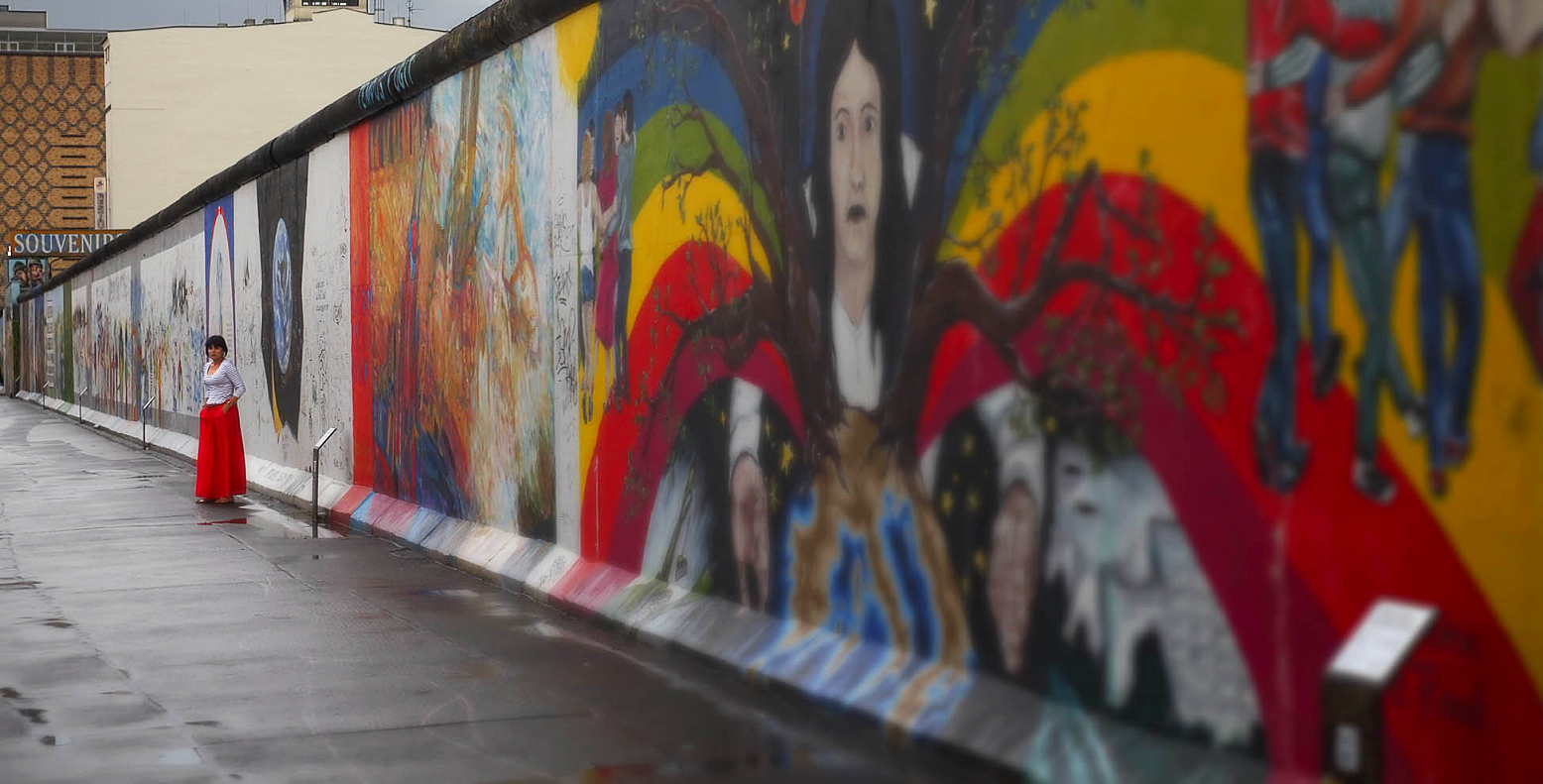

E il tour è continuato, raggiungendo il tratto di muro ormai famosissimo, quello della "East Side

Gallery", perché da tempo ricoperto da murales i cui messaggi alludono al periodo nel quale la

costruzione funzionava come efficace barriera, confine fra due mondi diversissimi, o a temi più vicini

ai nostri tempi. Autori più o meno noti, autorizzati o abusivi, nel tempo ne sono stati gli esecutori,

sfruttando la loro arte per essere eloquenti e chiari, spesso meravigliosamente diretti, nell'inviare i

loro messaggi contro chi in politica e nel sociale non opera a favore del bene comune.

A modo suo, la vista del lungo tratto del Muro colpisce per la grande ricchezza di opere, realizzate

ciascuna in uno dei grossi riquadri di cemento con cui è stato costruito questo tratto della famosa

recinzione. Ancor prima delle forme, sono i colori ad attirare l’attenzione, spesso intensi, vibranti, saturi.

Poi, è la narrazione che prevale, e da quelle pitture emergono storie tragiche, ma anche di speranza.

Oggi il Muro è certamente il simbolo di una separazione voluta dai poteri forti di un tempo ormai sempre

più lontano, ma è progressivamente diventato anche l’emblema della volontà di abbattere le divisioni,

offrendosi come luogo, metaforico e fisico, di incontro fra culture e di scambio di idee.

Inevitabilmente il Muro di Berlino è diventato anche un’attrazione turistica. Sono migliaia le persone che

ogni anno raggiungono la città mosse dalla voglia di visitare i luoghi teatro di avvenimenti spesso

tragici. Per accogliere ed offrire loro la possibilità di conoscere la storia di questa particolare e

drammatica linea di confine sono nati alcuni interessanti musei che raccolgono reperti e testimonianze

legate agli anni della sua esistenza. Inoltre, si è sviluppato un mercato relativo a gadget di vario tipo

che si rifanno anche al modo di vivere di quegli anni. Si possono acquistare oggetti, originali o

riproduzioni, in uso in quell’epoca, modellini delle famose Trabant, terribili e puzzolenti automobili dalla

quasi inesistente affidabilità, per non parlare dell’assenza del confort e della sicurezza di guida. Ci si

può portare a casa anche una divisa, completa di cappello di rappresentanza, dell’esercito della

Germania dell’Est, soldato semplice o graduato che sia.

Tutto ciò può apparire in alcune situazioni come una sorta di parco dei divertimenti a tema per turisti

(vedi il celeberrimo Checkpoint Charlie), che rischia di far dimenticare almeno in parte la drammaticità

dei fatti, ma è probabilmente lo scotto da pagare per garantire visibilità e memoria a questa così

importante pagina di storia.

E proprio la memoria è al centro delle azioni e delle iniziative della città che hanno anche portato a

evidenziare alcuni luoghi dove, lungo il muro e non solo, si sono verificati episodi particolarmente

importanti o cruenti. Pannelli esplicativi, murales permanenti, riproduzioni fotografiche, monumenti ed

opere artistiche varie che hanno dato modo ai loro autori di interpretare quei terribili anni. Anche

ritracciare il perimetro, segnalandolo sulla pavimentazione stradale, e non, con inserti di pietra o metallo

si è dimostrata un’attenzione dell’amministrazione comunale e dello Stato stesso. Tutto ciò ha dato

origine ad una serie di percorsi di visita e di approfondimento dedicati al tema del Muro di Berlino,

spesso molto commoventi, dove senza veli è possibile apprendere e, in un certo qual modo, rivivere gli

anni in cui il muro era una tragica realtà.

Non immaginavo prima di partire alla volta di Berlino per realizzare un servizio sulla programmata serie

di cerimonie dedicata ai cinquant’anni dalla costruzione del Muro, a cui avrebbe partecipato anche

Angela Merkel, che questa storia mi coinvolgesse emotivamente così tanto. Ne sono rimasto colpito, e

nello scattare le mie foto spesso la commozione era tanta. Effettivamente, in quei giorni mi sono sentito

un poco berlinese anch’io. Inevitabilmente dell’Est.

Fabrizio Pavesi

4/73

oggi

nella sua parte più visitata

Il Muro

5/73

Il Muro oggi è Storia, memoria, arte, e simbolo di un passato che ha visto nella repressione e nella violenza una delle sue caratteristiche

più marcate. Vuole anche essere luogo di aggregazione e di speranza.

6/73

La parte più importante del Muro

rimasta in piedi si trova nella zona

conosciuta come East Side Gallery. E’

lunga circa 1,3 chilometri, diventata in

breve tempo un’enorme superficie che

accoglie semplici o pregevoli opere

pittoriche, dai graffiti a immagini più

complesse, che illustrano la storia del

muro o si rifanno ad episodi politici o di

valore sociale.

16/73

Uno dei due lati di una parte di Muro di Mühlenstrasse è stato in un suo

tratto lasciato senza una protezione nei confronti degli agenti atmosferici

e delle aggressioni vandaliche.

Si presenta impressionante nella sua severità; una cruda visione

testimoniante il ruolo avuto dal Muro dalla sua costruzione.

17/73

Pezzi del Muro rimasti ancora in piedi (2011),

riportanti affermazioni e testimonianze

risalenti spesso all’epoca in cui era ancora

integro e funzionante nel suo ruolo di confine

e barriera invalicabile.

18/73

Una torretta superstite delle

numerose esistenti lungo l’intero

tracciato del Muro. Permettevano

un’efficace sorveglianza, e di

sparare facilmente a chiunque

tentasse di superare la barriera di

confine.

25/73

La città non vuole cancellare ciò che è stato il suo recente passato legato all’esistenza del Muro. Nei

quartieri e nei punti considerati importanti lungo il tracciato dell’odiata barriera, sono presenti

pannelli esplicativi che raccontano com’erano quegli anni, segnali di vario tipo che ricordano fatti

cruenti avvenuti in quel luogo o tracce mantenute vive perché legate alla divisione della città.

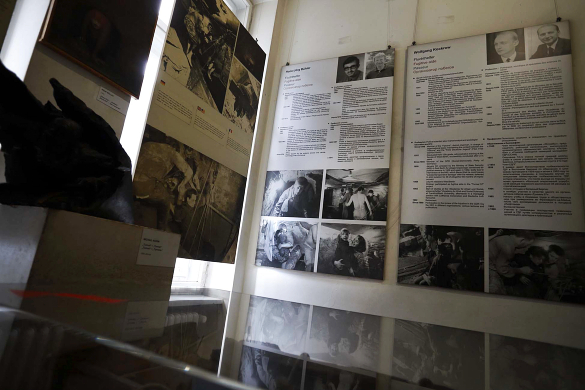

I musei hanno un ruolo importante come testimoni, e nel preservare la memoria. Conservano oggetti,

fotografie, filmati, storie, e tutto ciò viene proposto alla cittadinanza ed al visitatore non berlinese in

una forma che possa permettere la comprensione di quale tragedia si sia trattato, e di come il Muro

abbia influito negativamente a livello planetario per quasi trent’anni.

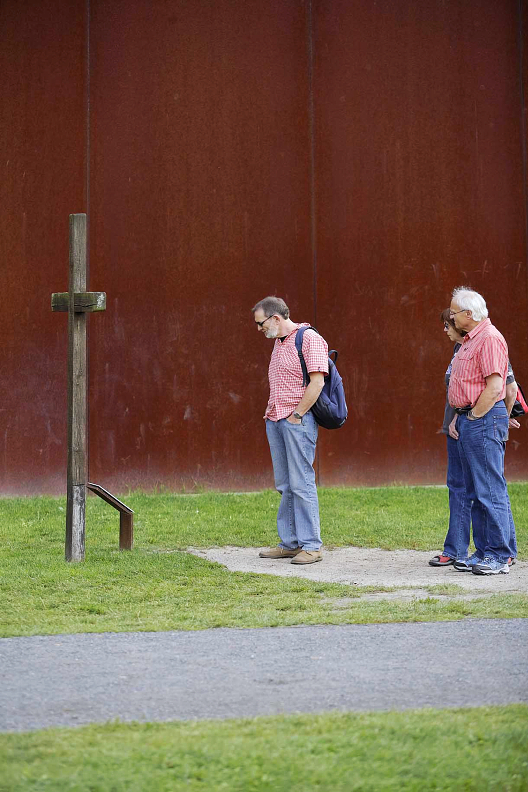

33/73

In alcune zone della città, parte dei tratti demoliti nel tempo del

Muro sono stati rimpiazzati da strutture che ne simboleggiano

l’esistenza nel passato.

35/73

Semplici targhe ricordano il punto

dove sono state uccise le persone

che hanno cercato di superare il

Muro.

36/73

In prossimità della Porta di Brandeburgo si possono vedere diverse croci appese: ricordano molte delle oltre duecento vittime cadute in relazione all’esistenza del Muro di Berlino, sia nel tentativo di superarlo

che per altre cause.

39/73

Un’interpretata ricostruzione del Muro

che presenta una serie di caselle

contenenti le fotografie delle persone

cadute nel tentativo di superarlo per

fuggire ad Ovest, o per altri motivi

riconducibili sempre al muro.

44/73

Una delle tante ‘‘curiosità’’ presenti in uno dei

musei dedicati alla storia del Muro di Berlino:

l’ultraleggero autocostruito con cui un

cittadino della parte Est della città riuscì a

fuggire nella zona Ovest.

45/73

Il fasoso Checkpoint Charlie sulla

Friedrichstraße, un importante posto di

blocco situato in città tra il settore sovietico e

quello statunitense. Ora è stato trasformato

una vera e propria attrazione turistica, forse

anche un po’ squallida.

52/73

Nell’agosto 2011, ed in particolare il 13, Berlino ha voluto ricordare la nascita del Muro con una serie di manifestazioni.

Forte la commozione.

60/73

Molti i visitatori ed i turisti che giungono a Berlino anche per vedere ciò che resta del Muro. In alcuni casi si tratta di persone

attente e preparate; per altri è solo una risposta superficiale ad una semplice curiosità. In mezzo il mercato dei gadget.

61/73

Artisti di strada

propongono

un’interpretazione, seppur

parziale, del clima

dell’epoca del Muro di

Berlino, offrendosi con

costumi che replicano le

divise dell’esercito e degli

agenti della STASI della

DDR di allora.

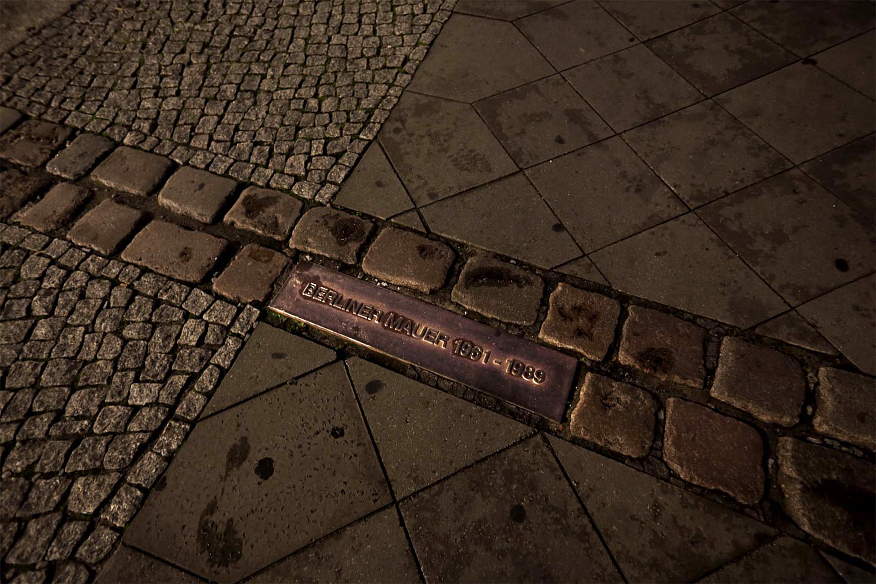

69/73

Pietra e metallo per indicare il tracciato del Muro ormai abbattuto.

70/73

La fine della Seconda Guerra Mondiale portò in eredità stravolgimenti di dimensioni

incalcolabili per l’intero continente europeo, sia a livello sociale, sia a livello politico-

economico. Uno dei Paesi maggiormente colpiti fu inevitabilmente la Germania,

responsabile dello scoppio del conflitto. Il territorio tedesco venne suddiviso in quattro aree

di influenza, rispettivamente sotto il controllo dei quattro principali vincitori: Usa, Urss, Gran

Bretagna e Francia. Sin dai giorni immediatamente successivi la fine delle operazioni

belliche e l’instaurazione dei controlli militari alleati, fu chiaro a tutti come la Germania

sarebbe diventata il fulcro dell’antagonismo tra Occidente e Urss.

Il palcoscenico sul quale si concentrò sia mediaticamente che politicamente l’attenzione dei

due schieramenti opposti fu la città di Berlino, la quale divenne rapidamente il simbolo della

Guerra Fredda. La capitale, infatti, che si trovava all’interno della zona di occupazione

sovietica, venne a sua volta suddivisa e sottoposta al controllo delle quattro potenze

mondiali.

All’inizio del 1947 Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia decisero di collaborare strettamente in

campo politico-economico, attuando una riforma monetaria che prevedeva la liberalizzazione

degli scambi nelle loro tre aree di competenze e l’ingresso di queste ultime nel piano

Marshall. Tale decisione, presa dalle democrazie occidentali con il chiaro intento di far

rientrare la Germania dell’Ovest sotto la sfera d’influenza del blocco occidentale, scatenò la

rabbiosa reazione di Stalin. Egli decise di imporre un blocco aereo sulla capitale tedesca: fu

in quest’occasione che, per la prima volta, Berlino divenne involontariamente assoluta

protagonista di quella guerra del terrore che segnò irrimediabilmente la vita dei decenni

successivi.

Attraverso il blocco di Berlino e la chiusura degli accessi alla città, l’Urss si pose l’obiettivo di

mettere in difficoltà il flusso di rifornimenti diretti alle zone della città non sotto il suo

controllo, nella speranza di indurre gli occidentali ad abbandonare le proprie zone di

occupazione. Questo deve essere considerato a ragion veduta, il momento di

maggior tensione dell’intera Guerra Fredda, durante il quale si riuscì a evitare un

terzo conflitto mondiale solo grazie ad abili manovre diplomatiche.

La crisi venne infine superata senza veri e propri scontri militari, in particolare grazie

al colossale ponte aereo messo in atto dagli americani, che permise loro di rifornire

costantemente la città sino a che, nel maggio del 1949, i sovietici decisero di togliere

il blocco, che si era dimostrato quasi del tutto inefficace.

Nello stesso mese le tre potenze occidentali decisero di unificare le rispettive zone di

occupazione, dando vita così a uno stato autonomo: la Repubblica Federale

Tedesca. La scontata risposta sovietica non si fece attendere: la parte orientale del

paese, sotto il controllo dell’Urss, diede vita alla Repubblica Democratica Tedesca.

Dopo un certo periodo di apparente tranquillità, verso la fine degli anni Cinquanta i

rapporti tra americani e sovietici tornarono a incrinarsi. In Europa, ancora una volta,

il punto caldo divenne Berlino. Nel novembre del 1958 Kruscev chiese

improvvisamente l’evacuazione delle truppe degli alleati occidentali presenti in città,

entro la fine dell’estate seguente. In caso contrario, il leader sovietico minacciò la

firma separata da parte dell’Unione Sovietica di una pace con la Repubblica

Democratica Tedesca. Quali sarebbero state a questo punto le alternative per Stati

Uniti, Gran Bretagna e Francia? Questa azione unilaterale sovietica sembrava

comportare per le potenze occidentali o il riconoscimento ufficiale della Repubblica

Democratica Tedesca quale stato autonomo e negoziare un accordo di accesso in

città con essa o accettare che Berlino venisse assorbita definitivamente dalla

Germania dell’Est.

71/73

Nessuna delle due opzioni risultava però essere allettante: la prima soluzione avrebbe

scatenato uno scontro diplomatico con la Repubblica Federale Tedesca, la quale sarebbe

rimasta formalmente sotto il controllo alleato; l’altra avrebbe determinato un duro colpo per il

prestigio delle tre potenze occidentali, le quali avrebbe abbandonato la città simbolo del

binomio mondiale.

La mossa di Kruscev rispondeva a un preciso piano strategico volto a bloccare il flusso di

giovani che, attraverso l’ultimo accesso rimasto aperto nella Cortina di Ferro in Berlino

Ovest, passavano dalla Germania Est alla Germania Ovest spinti dal desiderio di trovare

nuove opportunità nell’Occidente più ricco e sviluppato. Oltre al fatto che questo flusso

comportasse per la DDR di ritrovarsi privata dei suoi cittadini meglio istruiti, la costante

migrazione da Est a Ovest offriva una propaganda gratuita al governo tedesco occidentale e

al mondo americano.

Ironia della sorte, il risultato finale della lunga crisi di Berlino, iniziata da Kruscev nel ’58, per

i sovietici si concluse con un fallimento totale proprio sul piano propagandistico. Gli Stati

Uniti e le potenze europee, infatti, si limitarono a ignorare l’ultimatum del leader russo, il

quale non riuscì a ottenere nulla nemmeno nel corso dell’incontro con il presidente

americano Eisenhower, tenutosi nel settembre del 1959 a Camp David.

Il livello di tensione riprese a salire vertiginosamente l’anno successivo a Parigi quando, in

occasione di un summit a quattro dedicato a risolvere il problema spinoso di Berlino,

Kruscev abbandonò burrascosamente il tavolo delle trattative.

Fu però il nuovo presidente americano, J. F. Kennedy, a trovarsi a gestire il culmine della

crisi. Nella sola prima metà del 1961 più di centomila tedeschi dell’Est erano emigrati

attraverso Berlino nell’Ovest del Paese. Da parte sovietica appariva sempre più chiara la

necessità di trovare una soluzione alla situazione creatasi. Kruscev decise di fissare la fine

del 1961 come scadenza del periodo destinato alla ricerca di tale soluzione. La

risposta di Kennedy fu quella di riaffermare a gran voce l’impegno massiccio

occidentale a Berlino Ovest e, per dimostrarlo, chiese al Congresso di aumentare gli

investimenti nel campo della difesa.

Con il montare delle tensioni, sovietici e tedeschi dell’Est optarono per l’unica

soluzione che appariva loro plausibile e che non avrebbero portato a uno scontro

militare aperto: il 13 agosto 1961 le forze di polizia della Germania dell’Est iniziarono

a posizionare una fitta rete di filo spinato lungo tutto il confine tra Berlino Est e

Berlino Ovest, al fine di arginare pesantemente la fuga dalla Repubblica

Democratica Tedesca. Ben presto questa barriera di filo spinato si trasformò in un

vero e proprio muro in cemento, intervallato regolarmente da un esiguo numero di

posti di controllo costantemente sorvegliati. Le potenze occidentali, compresi gli Stati

Uniti, protestarono per quanto fatto dal governo comunista tedesco, appoggiato dai

sovietici, ma non cercarono mai di abbattere il muro, nella consapevolezza che ciò

avrebbe significato quasi certamente lo scoppio di un conflitto armato.

Nonostante il Muro di Berlino significò per numerosi cittadini tedeschi la condanna a

una vita in condizioni critiche e sotto un autoritario controllo politico,

progressivamente la questione di Berlino occupò una posizione sempre meno

cruciale sullo scacchiere della Guerra Fredda. In un certo senso, il Muro

simboleggiava il sentimento di rassegnazione e accettazione da entrambe le parti

dello status quo in Europa.

Anche se il Muro incarnò la soluzione contro la minaccia di un possibile scontro

armato tra i due ‘‘mondi’’, tuttavia esso comportò una catastrofe ideale e culturale

destinata a segnare in modo indelebile la società del secondo Novecento.

72/73

Divenuto, come detto, immagine della Guerra Fredda, il Muro divenne anche il segno più

lampante della dittatura sovietica in Europa.

Berlino tornò a essere centro del mondo alla fine degli anni Ottanta quando, sull’onda delle

riforme di Gorbaciov, nuovo leader riformista in Unione Sovietica, si mise in moto un

processo di emancipazione per l’Europa dell’Est. Il primo passo venne compiuto dalla

Polonia, immediatamente seguita dall’Ungheria. L’instaurazione di un nuovo governo non

comunista in Ungheria e l’accettazione di quest’ultima di un prestito da parte della Germania

dell’Ovest, comportò la scelta ungherese di aprire le proprie frontiere. Immediatamente ebbe

inizio un imponente flusso migratorio che, attraverso il paese magiaro, permetteva ai

tedeschi dell’Est di passare nella Repubblica Federale Tedesca. A fine settembre il governo

tedesco dell’Est si trovava soffocato dalle pressioni dei manifestanti che chiedevano riforme

analoghe a quelle attuate in Polonia e Ungheria.

Il 9 novembre, dopo che vennero rese note le bozze delle riforme richieste, gli abitanti di

Berlino Est cominciarono ad ammassarsi ai piedi del Muro, chiedendo che venisse loro

consentito di attraversare la barriera. Le scoraggiate e impaurite guardie della RDT (DDR)

decisero di aprire i varchi e i cittadini berlinesi di entrambi i poli, armati di picconi e tanta

voglia di libertà, abbatterono il Muro, simbolo per quasi trent’anni di soprusi, violenze e

oppressioni.

Nel 1990 Gorbaciov accettò che la Repubblica Federale Tedesca assorbisse la Repubblica

Democratica Tedesca e rimanesse interamente all’interno della NATO.

Secondo le stime più attendibili circa, 100.000 abitanti della DDR, tra il 1961 e il 1989,

tentarono di oltrepassare la Cortina di Ferro che divideva le due Germanie, anche attraverso

il Muro di Berlino. Secondo i calcoli degli studiosi che si sono impegnati nel ricostruire le

storie di quanti hanno messo in gioco la propria vita alla ricerca della libertà, furono circa 600

le persone uccise dalle sentinelle mentre cercavano la fuga. 140 di esse furono

vittime della barriera berlinese: 100 cittadini della DDR vennero uccisi mentre

cercavano di migrare nella liberale RFT (alcuni morirono anche annegati nei corsi

d’acqua che costeggiavano il Muro, o a causa di incidenti mortali o suicidatisi dopo

essere stati scoperti per evitare la cattura), 30 persone provenienti dall’Est vennero

uccise a fucilate o morirono in incidenti, e 8 soldati delle truppe di frontiera della RDT

caddero in servizio per mano di disertori, di camerati, di fuggiaschi, di aiutanti di

fuggiaschi o i poliziotti di Berlino ovest.

Leggi e disposizioni regolavano in modo glaciale l’uso delle armi da fuoco sul confine

berlinese. Un ordine del Ministero della Difesa della RDT dell’ottobre 1961, infatti,

autorizzava l’uso delle armi da fuoco “per arrestare persone che non obbediscono

alle intimazioni delle sentinelle di frontiera al grido “Fermo – Rimanga fermo –

Sentinella di frontiera!” o dopo lo sparo di un colpo di avvertimento in aria, cercano in

modo evidente di superare il confine di stato della RDT, ” e quando non ci sono altre

possibilità per il fermo”.

Dal punto di vista giuridico, un ordine perentorio di sparare con l’obiettivo di uccidere

non esisteva, ma elogi e premi per chi sparava e ammazzava, pressioni ideologiche

sui soldati di leva e sugli altri soldati, leggi penali che definivano il tentativo di fuga

come un crimine entro determinate condizioni, facevano sì che l’uccisione di chi

veniva colto nel tentativo di fuggire apparisse alla stregua di un dovere. Solo il 3

aprile 1989, quindi pochi mesi prima della demolizione del Muro a opera dei berlinesi,

le truppe di frontiera della DDR ricevettero l’ordine dal Segretario Generale Erich

Honecker di non impiegare più “l’arma da fuoco per impedire lo sfondamento del

confine”.

Federico Pavesi (storico)